李善青博士,材料與環(huán)境工程學(xué)院副教授,主要研究方向?yàn)椴牧媳砻嫖⒂^結(jié)構(gòu)及催化機(jī)理的理論模擬,主持安徽省教育廳自然科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目一項(xiàng),省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題兩項(xiàng),累計(jì)發(fā)表SCI論文42篇,H因子18,其中一作11篇,通訊作者8篇,在Nature Energy、Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等頂級期刊發(fā)表多篇代表性論文。

破繭:在磨礪堅(jiān)持中鍛造科研韌性

李善青的科研生涯并非一帆風(fēng)順,考研時(shí)歷經(jīng)三次挑戰(zhàn)才成功“上岸”,博士期間也是在導(dǎo)師的悉心指導(dǎo)幫助下才達(dá)到畢業(yè)要求。然而,這段“慢熱”的學(xué)術(shù)啟蒙,鍛造出李善青獨(dú)特的科研韌性。“那些看似艱難的日子,其實(shí)都是成長的磨礪。”李善青感慨道。

初入池州學(xué)院,李善青用自己的安家費(fèi)自主搭建了一個計(jì)算機(jī)集群。在之后的幾年里,他不斷自學(xué)Linux系統(tǒng)的維護(hù)與軟件安裝,以“燕子銜泥”式的堅(jiān)持扎實(shí)推進(jìn)科研工作。量子化學(xué)模擬領(lǐng)域難度高,理論難且計(jì)算設(shè)備昂貴。李善青回憶起在Linux系統(tǒng)上部署一款量子化學(xué)軟件的經(jīng)歷,他坦言道:“那三個月極為艱苦,為了不影響教學(xué),我不得不在課余和深夜工作,前后經(jīng)歷了十幾個不眠之夜,才最終達(dá)成目標(biāo)。”為了節(jié)省經(jīng)費(fèi),他沒有選擇購買昂貴的品牌工作站,而是經(jīng)過多次研究,將二手計(jì)算機(jī)零部件的性能與價(jià)格進(jìn)行了細(xì)致比較,自行組裝了一臺高效能的計(jì)算機(jī)工作站。即便實(shí)驗(yàn)室后來配備了先進(jìn)的志強(qiáng)三代雙路工作站,他依舊保持著用工資添置計(jì)算設(shè)備的習(xí)慣,“自己花錢添置的設(shè)備,會更珍惜,激勵自己更加充分地運(yùn)用它們開展科研工作。”正是這種迎難而上、無私無畏的精神,筑就了李善青科研工作上的堅(jiān)實(shí)根基。

蝶變:在科研沃土中放手創(chuàng)新創(chuàng)造

2024年底至2025年初,李善青迎來了科研成果的豐收期。四篇論文相繼被頂級期刊收錄,其中發(fā)表于Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition、eScience等期刊的論文,在材料科學(xué)領(lǐng)域引起了關(guān)注。

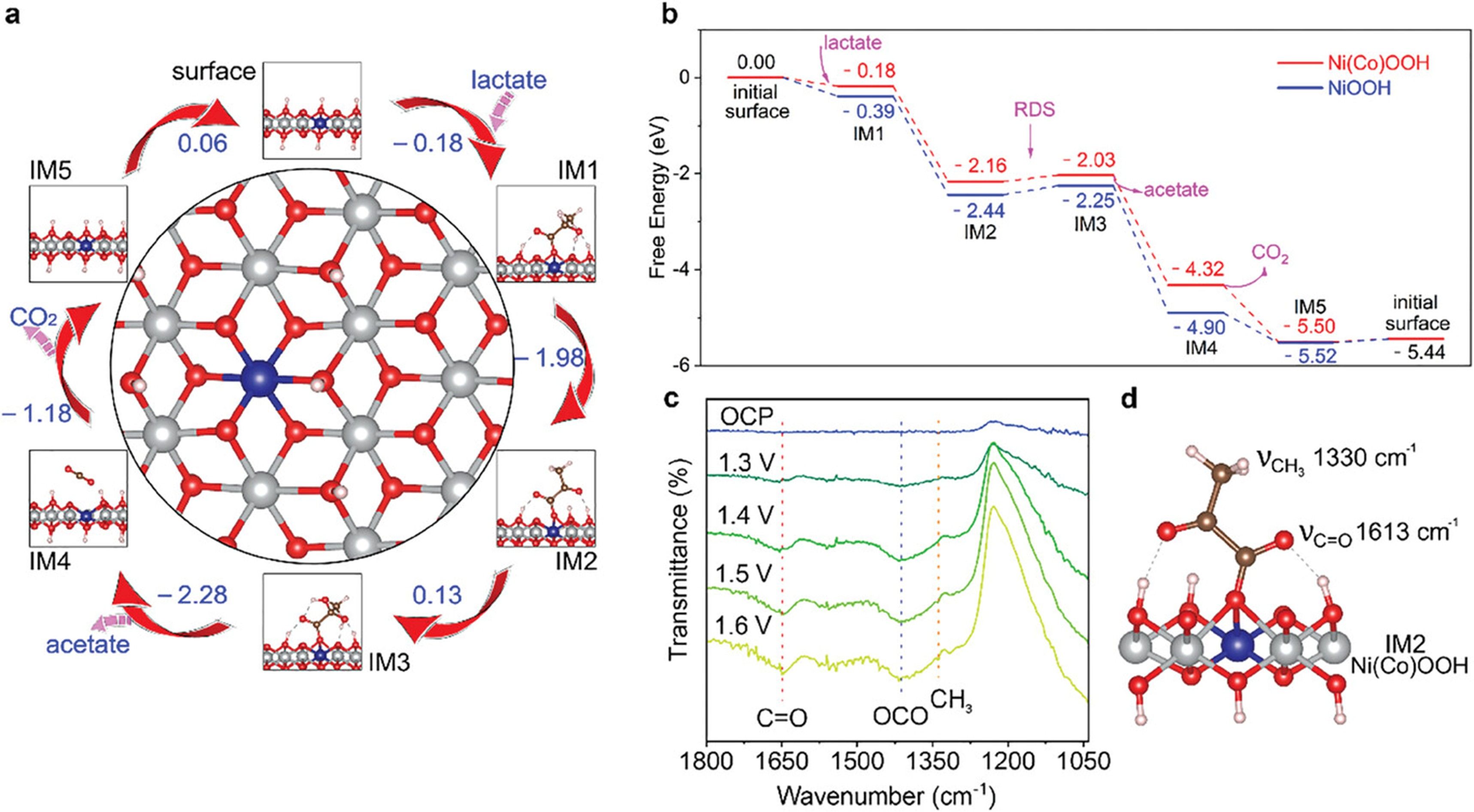

在材料科學(xué)領(lǐng)域研究持續(xù)突破的進(jìn)程中,聚乳酸(PLA)應(yīng)用越來越廣泛,其廢棄物處理成為難題,現(xiàn)有處理方法存在資源浪費(fèi)和二氧化碳排放問題。李善青所在團(tuán)隊(duì)以此為切入點(diǎn),成功設(shè)計(jì)合成了乳酸鉀(LA-K)電氧化反應(yīng)催化劑。研究成果High-Performance Electrocatalysts of Potassium Lactate Oxidation for Hydrogen and Solid Potassium Acetate Production2025年2月在期刊Advanced Materials(DOI: 10.1002/adma.202419578)上發(fā)表。

在這個項(xiàng)目中,李善青負(fù)責(zé)密度泛函理論(DFT)計(jì)算和電催化劑的作用機(jī)制研究。他們開發(fā)的非貴金屬催化劑性能優(yōu)異,在1.4 V(vs RHE)電位下催化電流密度達(dá)到403 mA?cm?2,產(chǎn)生乙酸鉀的法拉第效率高達(dá)96%。團(tuán)隊(duì)還通過原位光譜技術(shù)和DFT計(jì)算揭示了催化劑的結(jié)構(gòu)調(diào)控機(jī)制和反應(yīng)路徑,并建立串聯(lián)催化反應(yīng)體系,成功處理不同形式的聚乳酸廢料,為PLA廢料的綠色處理提供了新途徑。“能為解決現(xiàn)實(shí)中的環(huán)境問題貢獻(xiàn)一份力量,是科研的意義所在。”李善青眼神中透露著堅(jiān)定。

共舞:在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中展現(xiàn)精湛技藝

自2015年博士畢業(yè)以來,李善青以共同第一作者和通訊作者身份發(fā)表多篇SCI論文,其中2021年發(fā)表在Nature Energy期刊的文章被引用次數(shù)達(dá)到472次。這些亮眼的數(shù)據(jù)背后,是他無數(shù)個日夜的辛勤付出。在談及科研經(jīng)驗(yàn)時(shí),李善青將科學(xué)研究比作烹飪,“國宴名菜‘開水白菜’看似普通,實(shí)則凝聚了廚師的精湛技藝和食材的精華。科研團(tuán)隊(duì)也是如此,成員們各有所長,只有緊密協(xié)作,讓個人融入團(tuán)隊(duì),才能做出‘美味佳肴’。”在他看來,現(xiàn)代科研問題復(fù)雜,跨學(xué)科、跨單位甚至跨國合作日益重要,團(tuán)隊(duì)協(xié)作是取得突破的關(guān)鍵。

“科研永無止境,還有許多未知等待我們?nèi)ヌ剿鳌薄@钌魄嗾劶拔磥淼恼雇麜r(shí),眼神中充滿了期待。未來李善青希望能在材料科學(xué)領(lǐng)域繼續(xù)深耕,解決更多實(shí)際問題,也期待能和更多優(yōu)秀的科研人員同向同行,碰撞出更多的火花,并以破繭蝶變之勢,在材料科學(xué)的星辰大海中追尋屬于科研人的那道光芒。

(供稿:袁夢成/編輯:袁夢成、周慶慶/審核:劉勝、湯文益)