吳燚博士,池州學(xué)院大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院副教授,致力于統(tǒng)計(jì)學(xué)與人工智能交叉領(lǐng)域研究,主持或參與國家級項(xiàng)目4項(xiàng)、安徽省科技廳項(xiàng)目1項(xiàng)、安徽省高校優(yōu)秀青年項(xiàng)目1項(xiàng)、省級拔尖人才項(xiàng)目1項(xiàng),累計(jì)發(fā)表科研論文80余篇,其中一作46篇,在TEST、Journal of Applied Statistics、The Canadian Journal of Statistics等期刊發(fā)表多篇代表性論文。

重返校園:在多看多想多寫中積淀學(xué)術(shù)智慧

本科畢業(yè)后,吳燚同許多懷揣夢想的年輕人一樣,投身于工作崗位。職場的歷練雖賦予他別樣的經(jīng)驗(yàn),但內(nèi)心深處對科研的那份熱愛與渴望,如同沉睡的火種,等待被再次點(diǎn)燃。七年后,這股熱情終于促使他毅然決然地重返校園,開啟了碩士與博士學(xué)位的攻讀之路。這段歷程,充滿了艱辛與挑戰(zhàn)。他曾感慨:“本科畢業(yè)后工作數(shù)年才踏上考研讀博之路,一路走來,艱難異常。我格外珍惜這來之不易的再次學(xué)習(xí)機(jī)會,也常常告誡同學(xué)們,一定要珍惜校園時光,畢業(yè)后很難再有如此純粹且優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)環(huán)境了。”正是這份對知識的敬畏與對時光的珍視,成為他在科研道路上一路向前的強(qiáng)大動力。

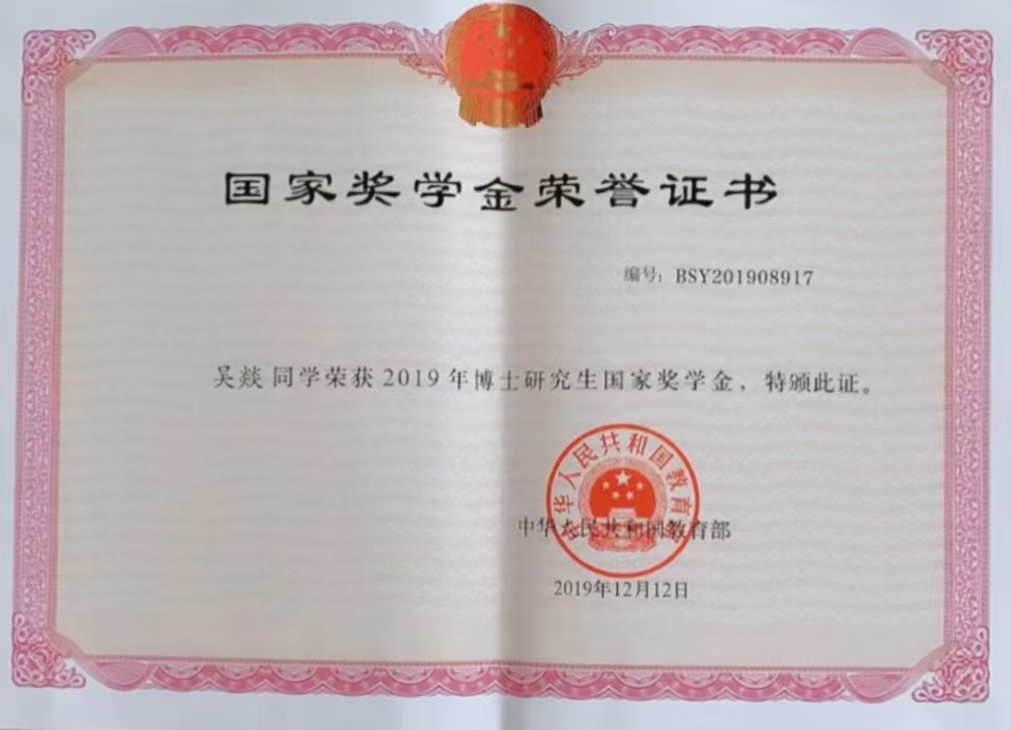

吳燚讀博期間獲得國家獎學(xué)金榮譽(yù)證書

2017年,吳燚參與了導(dǎo)師王學(xué)軍教授的國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《統(tǒng)計(jì)模型的理論及其在生物學(xué)、復(fù)雜性系統(tǒng)等方面的應(yīng)用》,這是吳燚第一次參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。談及整個研究過程,吳燚總結(jié)了三點(diǎn):興趣驅(qū)動、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和“多看多想多寫”。投身科研工作,“多看”幫你打開知識的大門,知曉前沿動態(tài);“多想”引領(lǐng)你深入探索,挖掘本質(zhì),深度剖析每一個數(shù)據(jù);“多寫”是成果輸出的橋梁,將研究結(jié)晶以文字方式呈現(xiàn),可以更好地服務(wù)于學(xué)術(shù)共同體與社會發(fā)展。

在統(tǒng)計(jì)學(xué)與人工智能的融合探索中,他被大數(shù)據(jù)背后的無限潛能深深吸引,但挑戰(zhàn)也接踵而至。面對科研道路上的困難,吳燚用一個詞進(jìn)行概括——習(xí)慣。“當(dāng)習(xí)慣了這樣的生活方式,就想著一直堅(jiān)持下去,雖然辛苦,也可能一無所獲,但還是想去做一點(diǎn)力所能及的事情。”2019年,吳燚參與導(dǎo)師沈愛婷教授的國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《混合相依變量的概率極限定理及其在非參、半?yún)⒌饶P椭械膽?yīng)用》,這是他再次參與國家自然科學(xué)基金,有了前一次經(jīng)驗(yàn)積累,他在項(xiàng)目規(guī)劃上更加得心應(yīng)手,面對新挑戰(zhàn)能迅速調(diào)整策略,將過往積累轉(zhuǎn)化為攻克難題的有力武器,為后續(xù)研究工作的順利開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

投身科研:越努力越幸運(yùn)

“科研如探索迷霧,需要保持對未知的好奇與敬畏。”2020 年博士畢業(yè)后,吳燚來到了鐘靈毓秀的江南小城池州,入職池州學(xué)院,開啟了他教育科研并行的新征程。吳燚憑借在校期間積累的豐富科研經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)定地選擇繼續(xù)深耕科研領(lǐng)域,先后主持了一項(xiàng)省級項(xiàng)目與一項(xiàng)國家級項(xiàng)目。談及自己的研究方向,他眼中閃爍著光芒,特別強(qiáng)調(diào):“可解釋人工智能無疑是最具創(chuàng)新性和發(fā)展?jié)摿Φ姆较颉F鋬r值不僅僅體現(xiàn)在對模型性能的優(yōu)化上,更重要的是,它能夠填補(bǔ)技術(shù)復(fù)雜性與人類認(rèn)知之間的鴻溝,為人工智能全面融入社會生產(chǎn)生活提供堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)。”這一理念,如同燈塔,照亮了他的科研之路。而“越努力越幸運(yùn)”這六個字更是貫穿于他的整個學(xué)術(shù)生涯,激勵著他不斷學(xué)習(xí)、深入思考、持續(xù)總結(jié),在科研的道路上努力不止、精進(jìn)不止。

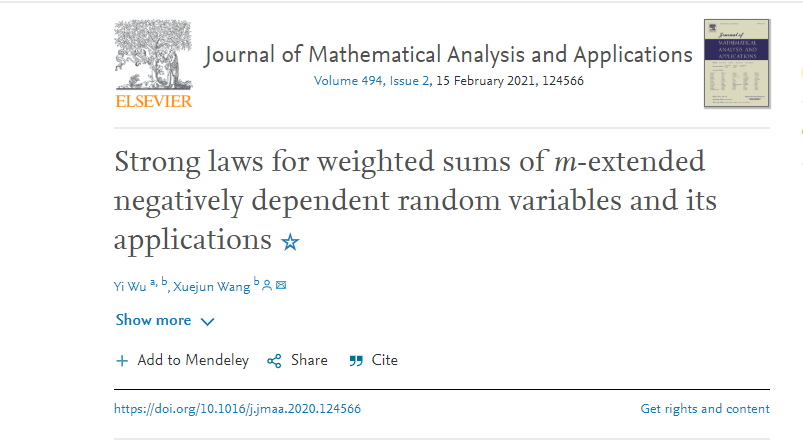

吳燚以第一作者撰寫的論文發(fā)表在數(shù)學(xué)綜合期刊Journal of Mathematical Analysis and Applications

回顧自己第一篇科研成果,吳燚感慨萬千。那篇由導(dǎo)師給定方向的論文,他花費(fèi)了數(shù)月時間精心完成,然而發(fā)表過程卻異常漫長。就在他滿心期待論文發(fā)表之際,卻發(fā)現(xiàn)已有他人發(fā)表了類似成果,無奈之下,他只能對論文進(jìn)行大幅度修改。這次經(jīng)歷讓他深刻認(rèn)識到,科研不僅需要有創(chuàng)新的想法,更要有高效的執(zhí)行力,同時必須不斷追求創(chuàng)新,只有這樣,才能在競爭激烈的學(xué)術(shù)領(lǐng)域脫穎而出。申請國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目,無疑是他科研道路上的一個重要挑戰(zhàn)。國家自然科學(xué)基金代表著同行的高度認(rèn)可,是每一位科研工作者夢寐以求的榮譽(yù)。吳燚滿懷期待,為之付出了不懈努力。第一年申請失敗后,他沒有絲毫氣餒,而是認(rèn)真分析原因。他反思道:“可能是我選用了幾篇分區(qū)不錯,但屬于數(shù)學(xué)大類而非統(tǒng)計(jì)學(xué)領(lǐng)域的期刊論文,這在一定程度上導(dǎo)致不太被同行專家認(rèn)可。”于是,在第二年,他精心篩選出更具相關(guān)性的代表作,憑借新發(fā)表的高質(zhì)量論文,終于成功獲得項(xiàng)目資助。如今,該項(xiàng)目已達(dá)到結(jié)項(xiàng)條件,即將畫上圓滿的句號,這無疑是對他多年努力的最好回報(bào)。

反哺教學(xué):以實(shí)際行動點(diǎn)燃育人火種

作為一名高校教師,吳燚深知教學(xué)與科研相輔相成的重要性。在教學(xué)過程中,他不滿足于傳統(tǒng)課本知識的傳授,而是堅(jiān)持將科研成果巧妙地融入課堂教學(xué),積極引入學(xué)科前沿動態(tài)。他常說:“我希望學(xué)生們能夠明白,他們現(xiàn)在所學(xué)的知識并非空洞無用,而是具有實(shí)實(shí)在在的應(yīng)用價值,絕不是簡單的填鴨式教學(xué)。”他注重培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力和全局把控能力,這些在他科研工作中積累的寶貴經(jīng)驗(yàn),都毫無保留地傳授給了學(xué)生。對于那些勤奮好學(xué)、對科研充滿熱情的學(xué)生,他更是悉心指導(dǎo),帶領(lǐng)他們參與科研工作。目前,他已成功指導(dǎo)胡文靜和劉薪兩位同學(xué)發(fā)表了科研論文。在他看來,成功指導(dǎo)學(xué)生發(fā)表論文,不僅是對自己研究能力的一種肯定,更是對他全身心投入教育教學(xué)事業(yè)的最高褒獎。

吳燚在池州學(xué)院2023屆本科生畢業(yè)典禮上作為代表教師發(fā)言

對于大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域的發(fā)展,吳燚滿懷熱忱與期待。他指出:“我們學(xué)校的大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院涵蓋了計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)等多學(xué)科,這為推動學(xué)科間的交叉融合提供了得天獨(dú)厚的條件。通過開展有組織的科研活動,我們有能力形成具有區(qū)域特色的學(xué)科增長點(diǎn)。”他認(rèn)為,學(xué)校可以緊密結(jié)合池州本地的文旅和生態(tài)等產(chǎn)業(yè)特色,推動人工智能技術(shù)的落地應(yīng)用,構(gòu)建可復(fù)制的協(xié)同創(chuàng)新模式。教師團(tuán)隊(duì)則應(yīng)動態(tài)調(diào)整課程內(nèi)容,組建目標(biāo)明確、組織有序、紀(jì)律嚴(yán)明的科研團(tuán)隊(duì),提高學(xué)生的科研參與度,真正實(shí)現(xiàn)“教學(xué)、科研、產(chǎn)業(yè)三位一體”的發(fā)展目標(biāo)。自任教以來,吳燚以夜以繼日的鉆研精神、持之以恒的探索態(tài)度,生動詮釋了教育科研工作者的堅(jiān)守與擔(dān)當(dāng)。他就像一顆火種,點(diǎn)燃了學(xué)生們對科研的熱情,激勵著更多師生在學(xué)術(shù)道路上不斷探索前行。

(供稿:宣傳部周慶慶,學(xué)生記者:朱星夢、朱彤彤、袁姍、方倩倩/編輯:袁夢成、周慶慶/審核:王文廣、湯文益)